山元彩香《Untitled / Nous n’irons plus au bois》2013年 © Ayaka Yamamoto

|

開催概要 |

|

| 展覧会名: | 開館30周年記念展 後期「写真と肖像 顔から風景へ」 30th Anniversary Commemorative Exhibition Part Two (July 5 [Sat.] — October 13 [Mon. National holiday]): Photography and Portraiture: From Faces to Landscape |

| 会 期: | 2025年7月5日(土)~10月13日(月・祝) |

| 会 場: | 清里フォトアートミュージアム |

| 主 催: | 清里フォトアートミュージアム委員会 |

| 特別協賛: | 真如苑(社会貢献基金) |

| 開館時間: | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日: | 毎週火曜日 *会期中7,8月は無休 *9月23日(火・祝)は開館 |

| 入館料: | 一般800円(600円)、大学生以下無料

*( )内は20名様以上の団体料金 *家族割引1,200円(2〜6名様まで) |

| アクセス: | 車にて:中央自動車道須玉I.C.または長坂I.C.より車で約20分 J R:中央本線小淵沢駅にて小海線乗り換え 清里駅下車、車で約10分 |

本展のチラシおよびプレスリリース(PDFファイル)

当館公式HP 「チラシと報道資料」コーナー をご覧ください。

清里フォトアートミュージアム(KMoPA)は、今年で30周年を迎えます。

開館記念展は、若い写真家たちを刺激し、激励することを目的とした「25 人の20代の写真」展からはじまりました。30周年記念展ではそのオマージュの意味もこめて、1万点以上に及ぶKMoPAコレクションのなかから「25人のU35(35歳以下)の写真」を新たな視点で厳選し、写真の原点、そしてKMoPAの原点を見直す展覧会を、二期に分けて開催します。前期の「冒険」に続く本展では「肖像」がテーマです。

肖像には長い歴史があります。まだ写真が発明されてなかった頃の肖像画は、生きた証、理想像、権力の誇示など、時代背景や目的に応じて描かれてきました。写真が発明されると、安価で短時間でできる肖像写真の需要は一挙に高まります。当初、写真には写実性が求められましたが、絵画と同じく、記憶をとどめ、内面世界を表現し、尊厳を訴え、社会的存在として写しだすなど、様々な試みが行われてきました。

本展では、肖像をテーマに、自己と他者、社会、風景の重層的な関係を見ていきます。

写真を通じて世界はどのように現れてくるのでしょうか。

ゲストキュレーター:楠本亜紀(Landschaft/インディペンデント・キュレーター、写真批評家)

展示構成

「肖像」のテーマで、KMoPAコレクションから厳選された約150点。

1. 他者に触れる

出品作家:エドワード・S. カーティス、ブラッサイ、森山大道、山元彩香、渡辺浩徳

2. 私とは誰か セルフポートレイトとジェンダー

出品作家:ジョー・アン・キャリス、パトリシア・シュワルツ、アリョーナ・ランダーロワ、マリー・ヴェングラー、ルー・ユーファン

3. 共同体を生きる

出品作家:エメット・ゴーウィン、奈良原一高、瀬戸正人、山本雅紀、アダム・パンチュク

4. ドキュメンタリー

出品作家:林 典子、G.M.B. アカシュ、桑原史成、星 玄人、田代一倫

5. 人と風景

出品作家:植田正治、ハンネ・ファン・デル・ワウデ、桑島 生、北島敬三、ロバート・フランク

見どころ

【KMoPAを象徴するU35(35歳以下)の作家たち】

清里フォトアートミュージアム(KMoPA)の30周年記念展ということで、写真の原点、そして写真の未来につながるような展示にしたいと考えました。そうして出てきたテーマが「冒険」(前期)と「肖像」です。さらにそこにKMoPAを象徴するU35(35歳以下)というくくりを設けることによって、写真家たちにとっても原点といえるような作品の数々を展示します。出品作家は1868年生まれの巨匠から、1992年生まれの新進作家まで、120年以上の隔たりがありますが、すべて35歳以下で制作した写真です。

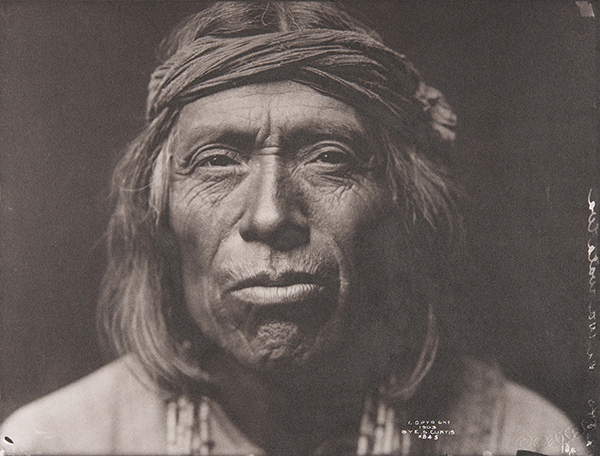

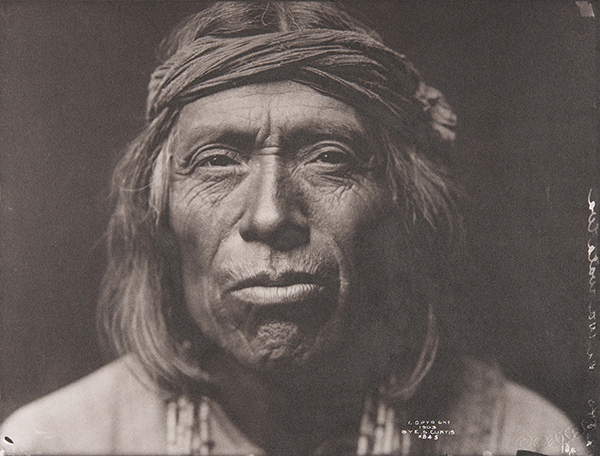

【エドワード・S. カーティスの古典技法によるプリント】

KMoPAは、収集・展示の三つの基本理念のひとつに 「永遠のプラチナ・プリント」を掲げています。今回はエドワード・S. カーティス(1868-1952)による、20世紀初頭に撮影され、古典技法を用いた作品を3点展示します。カーティスは、アメリカ先住民の尊厳ある姿を後世に伝えようと、細部の陰影も美しく、ほぼ劣化することのないプラチナ・プリントやオロトーンの技法を用いた写真を生み出し、先住民に対して思い描く「理想像」を永遠にとどめようとしました。一方で、現実では、豊かな自然とともに生きてきた先住民たちの文化は失われつつありました。写真は、「イメージ」でも「現実」でもあり、なかでも肖像は、私たちに倫理の問題も含めたさまざまな問いを投げかけます。そうした写真の複雑さにも、展示をとおして向き合えればと思います。

エドワード・S. カーティス

《シワワチワ ズニ族》1903年

【他者に触れる】

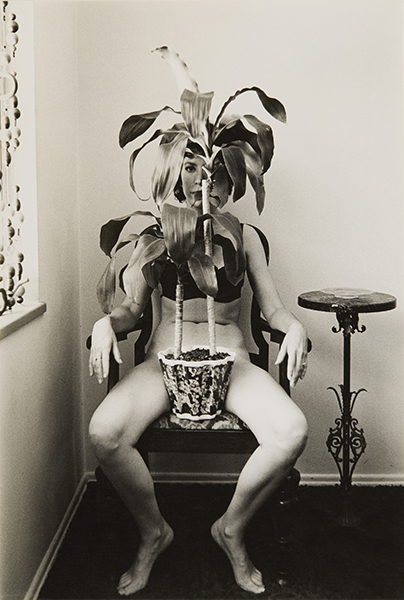

写真は、いまだかつて見たことのないものをとらえる力をもちます。異国の地で、その人に染み付いている固有名詞を取り払い、見たことも無い「何者か」に触れたいと願い、言葉も通じない被写体とともに時間を過ごし、制作したという山元彩香(1983-)の作品は、写真を見るものにとってもとらえ難さを残したまま、「他者」の存在を感じさせます。

山元彩香

《Untitled / Nous n’irons plus au bois》2013年

© Ayaka Yamamoto

【セルフ・ポートレイト】

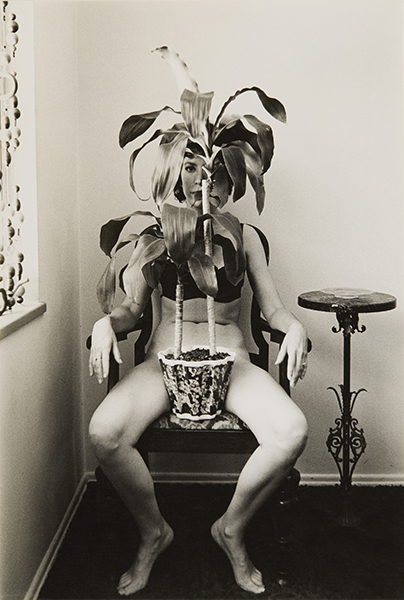

写真では、誰が誰を撮るのかということはとても重要な意味をもちます。時に、写真家と被写体の間には避け難い不均衡が生じがちです。セルフ・ポートレイトはそれを避けることができるとともに、自分がどうやって他者から見られているかを考えることができる手段です。KMoPAコレクションのなかからセルフ・ポートレイトの作品を選んでいると、気づけばすべてが女性の作家でした。彼女たちがセルフ・ポートレイトで問いかけるものは何なのでしょうか。ファブリケイテッド・フォトグラフィの分野でシンディ・シャーマンに先がける作家として再評価が進むジョー・アン・キャリス(1940-)の初期作品も展示されます。

ジョー・アン・キャリス

《無題》1974年

© Jo Ann Callis

【顔から風景へ】

「写真と肖像」と聞くと、顔ばかりが並ぶ展覧会を想像しませんか? 本展では「顔から風景へ」という副題にもあるように、肖像を、「顔をとらえたもの」だけに限定しません。肖像=ポートレイトの語源には「引き出す」という意味が含まれていますが、外観を写しだすだけではなく、その人の存在に関わる何かを引き出すこと、それが肖像だと考えます。そして、人は人を取り巻く環境、風景とは切っても切れない関係にあります。

本展覧会で取り上げる作家は25人。ポーランドの辺境で、土地に根差した暮らしをする人々と協働しながら撮影したアダム・パンチュク(1978-)、オランダ独特の平坦な風景をバックに赤毛の人物をとらえたハンネ・ファン・デル・ワウデ(1982-)、マイナス40度にも達する極寒の冬にも、石油の富によって人工的な南国都市を造ろうとするカザフスタンの都市をとらえた桑島 生(1984-)、鳥取砂丘で撮り続けた植田正治(1913-2000)、東日本大震災後に被災地である三陸、福島に通いつづけて撮影した田代一倫(1980-)の写真など。ポートレイト、ドキュメンタリー、スナップショット、風景の垣根を超えて、肖像のテーマから立ち現れるものは何でしょうか。最後を飾るのは、KMoPAが誇るロバート・フランク(1924-2019)の一大コレクションの中から選んだ作品です。フランクによる不朽の名作「アメリカ人」にはどのような「肖像」が写しだされているのか、展示を通じて見つめ直す機会となれば幸いです。

アダム・パンチュク

《カルチェビー》2008年

© Adam Panczuk

ハンネ・ファン・デル・ワウデ

《MC1R (Natural red hair) – Monica》2007年

© Hanne van der Woude

桑島 生

《極寒未来都市アスタナ(1)》2010年

© Ikuru Kuwajima

植田正治

《少女たち》1945年

© Shoji Ueda / Shoji Ueda Office

田代一倫

《はまゆりの頃に #8》2011年

© Kazutomo Tashiro

展示作品より

エドワード・S. カーティス《シワワチワ ズニ族》1903年

山元彩香《Untitled / Nous n’irons plus au bois》2013年 © Ayaka Yamamoto

ジョー・アン・キャリス《無題》1974年 © Jo Ann Callis

田代一倫《はまゆりの頃に #8》2011年 © Kazutomo Tashiro

桑島 生《極寒未来都市アスタナ(1)》2010年 © Ikuru Kuwajima

ハンネ・ファン・デル・ワウデ《MC1R (Natural red hair) – Monica》2007年 © Hanne van der Woude

アダム・パンチュク《カルチェビー》2008年 © Adam Panczuk

植田正治《少女たち》1945年 © Shoji Ueda / Shoji Ueda Office

パトリ展

エントランスホール パトリ

初代館長・細江英公の写真集閲覧特設スペース

2025年3月20日(木・祝)〜10月13日(月・祝)

*ただし、6月16日(月)〜7月4日(金)は展示入れ替えのため休館

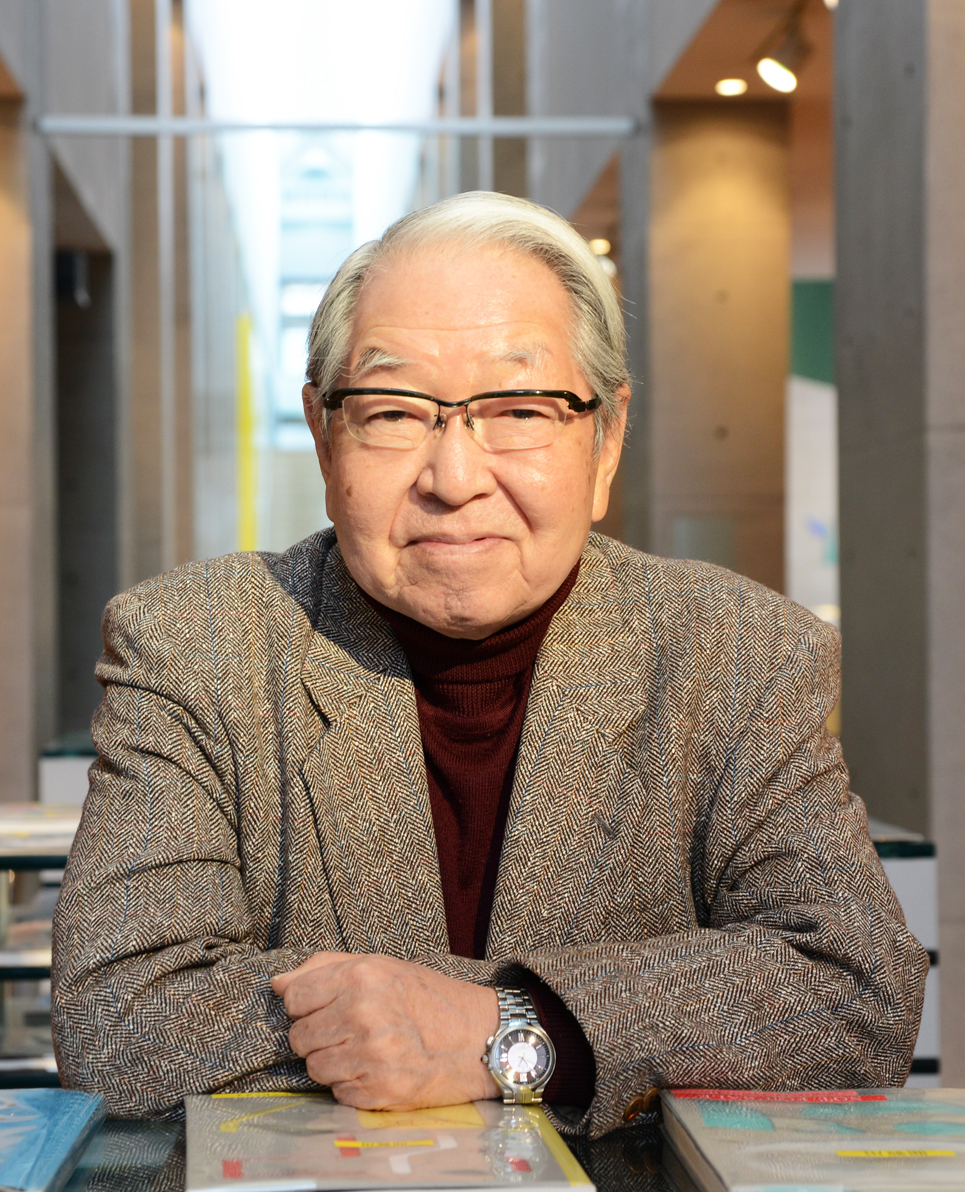

初代館長 細江英公

20世紀を代表する世界的写真家の1人であり、1995年7月の清里フォトアートミュージアム開館より初代館長を務めた細江英公。世界の若手写真家を支援する公募・選考・展示・収蔵を行う「ヤング・ポートフォリオ」(YP)を創設・牽引し、後進の育成に情熱を注ぎ続けました。本展では、細江英公館長へのオマージュとして、写真集、著作を自由に閲覧いただけるスペースをご用意いたします。

【細江英公(HOSOE Eikoh)略歴】

1933年山形県米沢市に生まれ、東京で育つ。1951年富士フォトコンテスト・学生の部最高賞受賞をきっかけに、写真家を目指す。1959年、東松照明、奈良原一高、川田喜久治らとともに写真家によるセルフ・エージェンシー「VIVO」を結成、戦後写真の転換期における中心的な存在となる。三島由紀夫を被写体とした「薔薇刑」(1963)や、舞踏家・土方巽を被写体とした「鎌鼬」(1969)など、特異な被写体との関係性から紡ぎ出された物語性の高い作品を次々と発表した。一方で国内外での写真教育、パブリック・コレクションの形成等、社会的な活動にも力を注いだ。東京工芸大学名誉教授。1995年より当館館長。2003年、「生涯にわたり写真芸術に多大な貢献をした写真家」として英国王立写真協会より創立150周年記念特別勲章を受賞したほか、2010年、文化功労者。2017年、写真家として初めて生前に旭日重光章を受章した。

屋外展示

KMoPAガーデン 写真の森

2025年3月20日(木・祝)〜10月13日(月・祝)

*ただし、6月16日(月)〜7月4日(金)は展示入れ替えのため休館

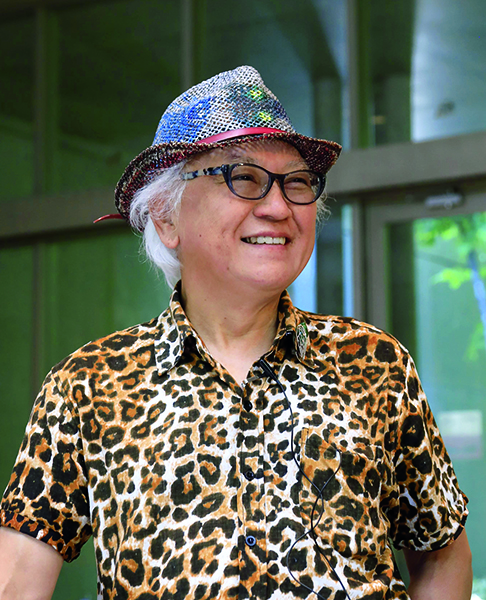

KMoPAは、八ヶ岳南麓の深い緑と澄んだ大気につつまれた、標高1000メートル地点にあります。開館30周年を記念し、初めて写真による屋外展示「写真の森」を行います。瀬戸正人館長が、当館の収蔵作品をはじめとする写真作品を選び、緑あふれるKMoPAガーデン内の森に展示します。光と影、そして森を抜ける風のなか、写真はどのように見えてくるのでしょうか。

瀬戸正人館長

会期中のイベントについて

| 当館公式HP http://www.kmopa.com/ の ニュースコーナー、または下記SNSをご覧ください。 | |

| https://www.facebook.com/kmopa/ | |

| X | https://x.com/kmopa |

| https://www.instagram.com/kmopa2025/ | |

お問い合わせ

取材のお申込み、画像データにつきましては info@kmopa.com / TEL: 0551-48-5599 までお問い合わせください。

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-1222 清里フォトアートミュージアム

Tel: 0551-48-5599(代表)

Fax: 0551-48-5445

Email: info@kmopa.com

HP: www.kmopa.com